أنواع المخاطر في إدارة المشاريع: دليلك الشامل لضمان نجاح مشروعك

في عالم الأعمال المعاصر، حيث تتزايد تعقيدات المشاريع وتتسارع وتيرتها بشكل غير مسبوق، تُعد إدارة المخاطر في المشاريع بمثابة البوصلة التي توجه الفرق نحو تحقيق النجاح المستدام وتجنب العقبات غير المتوقعة. ليست إدارة المخاطر مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية استراتيجية وفنية تتطلب فهمًا عميقًا لكافة العوامل التي قد تؤثر على المشروع. تُساعد هذه العملية في الحفاظ على التوازن الدقيق بين التكلفة المحددة، الوقت المستهدف، والجودة المطلوبة للمخرجات، مما يحول التحديات المحتملة إلى فرص حقيقية للنمو والابتكار. من خلال هذا الدليل الشامل، سنستكشف أنواع المخاطر المختلفة، وأدوات تحليلها، والاستراتيجيات الفعالة للتعامل معها، لتمكينك من قيادة مشاريعك بثقة نحو النجاح.

لماذا تُعد إدارة المخاطر جزءًا حيويًا لنجاح مشروعك؟

- تساعد في تقليل تأثير الأحداث السلبية غير المتوقعة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع، مما يقلل من الخسائر المحتملة.

- تُعزز من كفاءة استخدام الموارد والوقت، من خلال تحديد المسارات البديلة والتخطيط المسبق لتوزيع المهام.

- تُزيد من فرص تحقيق أهداف المشروع بالكامل، بما في ذلك التسليم في الوقت المحدد وضمن الميزانية ومعايير الجودة المطلوبة.

- تُمكن من اكتشاف الفرص الإيجابية وتحويل التحديات إلى نقاط قوة تدعم نمو المشروع وابتكاره.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم دليل شامل لأنواع المخاطر في إدارة المشاريع، بما في ذلك كيفية تحديدها وتحليلها، واستراتيجيات التعامل معها. ستُسلط المقالة الضوء على الأنواع المختلفة للمخاطر وكيفية إدارتها لضمان نجاح المشاريع وتجنب الفشل.

1. ما هي المخاطر في إدارة المشاريع؟ تعريف شامل وتوضيحات

تُعرّف المخاطر في إدارة المشاريع بأنها الأحداث أو الظروف غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على أهداف المشروع. تشمل هذه المخاطر جميع العناصر التي قد تعيق تقدم المشروع أو تؤدي إلى تغييرات في نطاقه، تكلفته، جدوله الزمني، أو جودته.

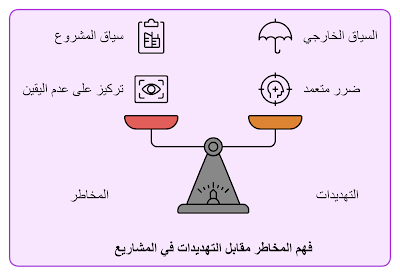

الفرق بين المخاطر والتهديدات والفرص

من المهم التمييز بين هذه المصطلحات لضمان إدارة مخاطر شاملة:

- المخاطر (Risks): هي أحداث أو ظروف غير مؤكدة قد تؤثر إيجابًا أو سلبًا. إنها تشمل كل من التهديدات والفرص.

- التهديدات (Threats): هي مخاطر ذات تأثير سلبي محتمل على أهداف المشروع، مثل التأخير أو زيادة التكاليف.

- الفرص (Opportunities): هي مخاطر ذات تأثير إيجابي محتمل، يمكن استغلالها لتحسين أداء المشروع أو تحقيق فوائد إضافية (مثال: اكتشاف تقنية جديدة توفر الوقت).

إدارة المخاطر تعني التعامل مع الاثنين: الحد من التهديدات وتعظيم الفرص.

ملاحظة: وفقًا لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، يجب على مدير المشروع البحث عن الفرص تمامًا كما يبحث عن التهديدات، لأن كلاهما يمثلان أوجه عدم اليقين التي يمكن أن تؤثر على أهداف المشروع.

أمثلة عملية على المخاطر المحتملة في المشاريع

لتوضيح مفهوم المخاطر بشكل أكبر، إليك بعض الأمثلة الواقعية التي يمكن أن تواجهها المشاريع في مجالات مختلفة:

- مشكلات فنية: مثل خلل مفاجئ في البرمجيات الأساسية، أو أخطاء في التصميم الهندسي تؤدي إلى عدم استقرار المنتج النهائي. على سبيل المثال، في مشروع تطوير تطبيق محمول، قد يؤدي استخدام مكتبة برمجية قديمة إلى ثغرات أمنية أو عدم توافق مع أنظمة التشغيل الحديثة.

- مشكلات مالية: كعدم كفاية التمويل بسبب ارتفاع غير متوقع في أسعار المواد الخام، أو تجاوز الميزانية المحددة نتيجة لمتطلبات إضافية لم يتم تقديرها مسبقًا. فمثلاً، قد يؤدي ارتفاع سعر الحديد عالميًا إلى زيادة تكلفة مشروع بناء بشكل كبير.

- مخاطر تنظيمية: مثل ضعف التنسيق بين أقسام المشروع المختلفة، أو قرارات إدارية خاطئة تؤثر سلبًا على الجدول الزمني أو الجودة. قد يؤدي عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات إلى ازدواجية في العمل أو إهمال بعض المهام الحاسمة.

- مخاطر بيئية: تشمل الكوارث الطبيعية غير المتوقعة مثل الفيضانات أو الزلازل التي قد تعطل العمل، أو التغيرات المناخية التي تؤثر على جدوى المشروع الزراعي. مثال آخر هو التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة التي تؤثر على جودة مواد البناء في المشاريع الإنشائية.

- مخاطر السوق: ظهور منافس جديد بمنتج أفضل، أو تغير مفاجئ في تفضيلات العملاء يؤثر على طلب المنتج. قد يؤدي دخول شركة تكنولوجية عملاقة إلى سوق جديد إلى تقويض حصة الشركات الصغيرة فيه.

- مخاطر قانونية: عدم الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بخصوصية البيانات (مثل GDPR)، أو نشوء نزاعات تعاقدية مع الموردين.

هذه الأمثلة تُظهر أهمية التعرف على المخاطر مبكرًا وتحديد تأثيرها المحتمل على المشروع لضمان اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة.

2. أهمية تحديد وإدارة المخاطر لنجاح المشروع: إحصائيات ودراسات

إن إهمال إدارة المخاطر في أي مشروع هو بمثابة السير في طريق مظلم دون مصباح. فالمشاريع التي لا تعتمد منهجية واضحة لإدارة المخاطر غالبًا ما تواجه تحديات جمة تؤثر على تحقيق أهدافها الرئيسية.

كيف تؤثر المخاطر على نجاح المشروع؟

تؤثر المخاطر بشكل مباشر على تحقيق أهداف المشروع الرئيسية، مثل التسليم في الوقت المحدد، ضمن الميزانية، ووفقًا للجودة المطلوبة. إذا لم تُدار المخاطر بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات كبيرة، زيادة هائلة في التكاليف، أو حتى فشل المشروع بالكامل. وفقاً لتقرير من شركة PwC (برايس ووترهاوس كوبرز)، فإن 60% من المشاريع تفشل في تحقيق أهدافها بسبب ضعف إدارة المخاطر. وتشير دراسات أخرى إلى أن المشاريع التي تعاني من سوء إدارة المخاطر تتجاوز ميزانيتها بنسبة تصل إلى 200% وتتأخر عن مواعيدها بنسبة 80%.

"الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل." هذه المقولة تنطبق تماماً على إدارة المخاطر في المشاريع. فالتخطيط المسبق يقلل من احتمالية الفشل ويضع أساسًا متينًا للنجاح.

فوائد إدارة المخاطر في تحسين كفاءة المشروع

تُقدم إدارة المخاطر الفعالة العديد من الفوائد التي تعزز كفاءة المشروع وتزيد من فرص نجاحه:

- تحسين عملية اتخاذ القرار: تساعد إدارة المخاطر في تقييم الخيارات المختلفة وتحديد المسارات الأقل خطورة والأكثر فائدة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على معطيات دقيقة. يصبح المديرون قادرين على تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بفعالية أكبر.

- زيادة ثقة أصحاب المصلحة: إظهار القدرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع، بما في ذلك المستثمرين، العملاء، والفريق الداخلي. هذا يؤدي إلى علاقات عمل أقوى ودعم أكبر للمشروع.

- تقليل التكاليف الإجمالية: التعامل المبكر مع المخاطر يقلل بشكل كبير من التكاليف الناتجة عن المشكلات المفاجئة وإعادة العمل (rework)، مما يوفر ميزانية المشروع. الوقاية خير من العلاج، وهذا ينطبق تماماً على الموارد المالية.

- تحسين الأداء العام للمشروع: من خلال وضع خطط استباقية، يتم تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل التوتر على فريق العمل، وزيادة احتمالية التسليم الناجح ضمن النطاق الزمني والميزانية المحددة.

- تعزيز السمعة المؤسسية: المشاريع التي تُدار مخاطرها بفعالية تساهم في بناء سمعة قوية للمؤسسة، مما يفتح آفاقًا لمشاريع مستقبلية ويجذب استثمارات جديدة.

أمثلة من الواقع لتوضيح الأثر الإيجابي لإدارة المخاطر الفعّالة

مثال 1: مشروع تطوير برمجيات ناجح

في مشروع لتطوير منصة دفع إلكترونية لشركة كبرى، تم تحديد مخاطر محتملة تتعلق بنقص المطورين ذوي الخبرة في أمن المعلومات والمخاطر الفنية المرتبطة بالتكامل مع أنظمة البنوك المختلفة. بفضل إدارة المخاطر الفعالة، تم توظيف خبراء إضافيين وتدريب الفريق الحالي على أحدث تقنيات الأمن السيبراني قبل أن تؤثر المشكلة على تقدم المشروع. كما تم إجراء اختبارات تكامل مكثفة مبكرًا. النتيجة كانت التسليم في الوقت المحدد، ضمن الميزانية، والأهم من ذلك، منصة آمنة وموثوقة نالت رضا العملاء بشكل كامل.

مثال 2: مشروع بناء ناجح

في مشروع بناء جسر ضخم في منطقة ذات ظروف جوية متقلبة، تم تحديد خطر كبير يتمثل في الظروف الجوية القاسية خلال فصل الشتاء (مخاطر بيئية). قامت إدارة المشروع بوضع خطة للتخفيف تتضمن استخدام تقنيات بناء مقاومة للطقس البارد، وتوفير معدات تدفئة للمواقع، بالإضافة إلى جدول زمني مرن يسمح بالتوقف المؤقت في الأيام العاصفة. هذه الاستراتيجية أدت إلى إكمال المشروع بتأخير طفيف جداً، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة العالية، وتجنب تكاليف التوقف المطول والأضرار المحتملة.

في المقابل، العديد من المشاريع تفشل بسبب تجاهل المخاطر. مثلاً، فشلت شركة بناء في مشروع كبير بسبب تجاهلها لمخاطر بيئية محتملة مثل الأمطار الغزيرة غير الموسمية، مما أدى إلى تأخيرات طويلة، أضرار في الهياكل، وزيادة هائلة في التكاليف، وفي النهاية توقف المشروع. هذا يؤكد أن الاستثمار في إدارة المخاطر ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستمرارية والنجاح.

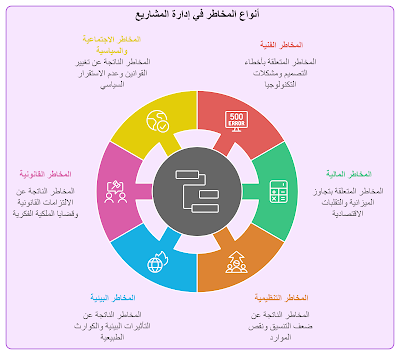

3. أنواع المخاطر في إدارة المشاريع: تصنيف شامل وتوضيحات

يمكن تصنيف المخاطر في إدارة المشاريع بناءً على طبيعتها ومصدرها إلى عدة فئات رئيسية. يساعد هذا التصنيف في فهم وتحديد المخاطر بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها بفعالية، مما يضمن نجاح المشروع ويدعم عملية التخطيط للمخاطر.

أ. المخاطر الفنية (Technical Risks)

تتعلق المخاطر الفنية بالمشكلات التي تنشأ من الجوانب التقنية والتكنولوجية للمشروع. غالبًا ما تكون هذه المخاطر معقدة وتتطلب خبرة متخصصة للتعامل معها، وقد تؤثر بشكل مباشر على جودة المنتج أو الخدمة النهائية.

- الأخطاء في التصميم: مثل التصميمات الهندسية غير المكتملة أو غير الصحيحة التي تؤدي إلى تأخير المشروع أو فشل المنتج. على سبيل المثال، تصميم نظام تبريد غير كافٍ في مبنى قد يؤدي إلى مشاكل تشغيلية مستمرة.

- مشكلات التكنولوجيا المستخدمة: عدم توافق الأدوات، البرامج، أو الأنظمة التقنية المستخدمة مع متطلبات المشروع، أو ظهور عيوب غير متوقعة في التقنيات الجديدة. قد تكون التكنولوجيا غير ناضجة أو غير مختبرة بشكل كافٍ.

- قيود البرامج أو المعدات: عدم توفر المعدات أو البرامج اللازمة في الوقت المناسب، أو عدم كفايتها لتلبية احتياجات المشروع. هذا قد يؤدي إلى اختناقات في سير العمل وتأخيرات مكلفة.

- مخاطر التكامل: صعوبة دمج الأنظمة المختلفة أو المكونات التكنولوجية معًا، مما قد يتسبب في مشاكل في الأداء أو تعطل الأنظمة بالكامل.

نصيحة: لتقليل المخاطر الفنية، اعتمد على الاختبارات الدورية الشاملة، وقم بمراجعات فنية منتظمة من قبل خبراء خارجيين، واستخدم تقنيات النمذجة والمحاكاة قبل التنفيذ الفعلي للمكونات الحرجة. كذلك، استثمر في تدريب الفريق على أحدث التقنيات.

ب. المخاطر المالية (Financial Risks)

تشمل المخاطر المالية التحديات المرتبطة بالميزانية، التمويل، والتدفقات النقدية للمشروع. تُعد هذه المخاطر حاسمة لأنها تؤثر مباشرة على قدرة المشروع على الاستمرار والوفاء بالتزاماته.

- تجاوز الميزانية: الإنفاق غير المخطط له بسبب سوء التقدير الأولي، ارتفاع أسعار المواد أو الخدمات بشكل غير متوقع، أو تغييرات في نطاق المشروع لم يتم تقدير تكلفتها مسبقًا.

- عدم كفاية التمويل: نقص الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروع، مما يؤدي إلى توقفه أو تأخره. قد يحدث ذلك بسبب سحب المستثمرين أو عدم الحصول على القروض المتوقعة.

- التقلبات الاقتصادية: مثل التضخم، تقلبات أسعار العملات، أو التغيرات في أسعار المواد الخام والطاقة التي تؤثر على التكاليف الإجمالية للمشروع.

- مشكلات التدفقات النقدية: عدم القدرة على سداد المستحقات في الوقت المناسب بسبب تأخر المدفوعات من العملاء أو الجهات المانحة، مما قد يؤدي إلى غرامات أو توقف العمل.

ج. المخاطر التنظيمية (Organizational Risks)

تشمل المخاطر التنظيمية تلك المتعلقة بالإدارة، التنظيم الداخلي، والهيكل التنظيمي للمشروع. هذه المخاطر تؤثر على كفاءة الفريق وقدرته على تحقيق الأهداف.

- ضعف التنسيق: نقص التعاون بين الفرق أو الإدارات المختلفة المشاركة في المشروع، مما يؤدي إلى سوء فهم أو تضارب في المهام.

- القرارات الإدارية الخاطئة: اتخاذ قرارات غير مدروسة، أو غياب الدعم الكافي من الإدارة العليا للمشروع، مما قد يعيق تقدمه أو يؤثر على الروح المعنوية للفريق.

- نقص الموارد البشرية: عدم توفر الكفاءات اللازمة في الوقت المناسب، أو مغادرة الموظفين الرئيسيين ذوي الخبرة، مما يؤثر على الجدول الزمني والجودة.

- تغيير الأولويات: تغيير مفاجئ في أولويات الشركة قد يؤثر على تخصيص الموارد للمشروع، مما يؤدي إلى تقليل الدعم أو حتى إلغاء المشروع.

- ضعف الاتصال الداخلي: نقص قنوات الاتصال الفعالة داخل فريق المشروع أو بينه وبين الإدارة العليا.

د. المخاطر البيئية (Environmental Risks)

تتعلق المخاطر البيئية بالعوامل الخارجية التي قد تؤثر على المشروع، والتي غالبًا ما تكون خارجة عن سيطرة فريق المشروع. تتطلب هذه المخاطر تخطيطًا للطوارئ وقدرة على التكيف.

- التأثيرات البيئية: مثل تلوث الموقع، أو تأثير المشروع على البيئة المحيطة به (مثال: مشروع بناء يتطلب إزالة أشجار نادرة أو يؤثر على مجاري المياه).

- الكوارث الطبيعية: مثل الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، أو العواصف الثلجية التي تؤدي إلى تأخير أو إلغاء المشروع. قد تتسبب في أضرار جسيمة للمعدات أو البنية التحتية.

- القوانين البيئية: متطلبات قانونية جديدة أو قيود بيئية صارمة قد تؤدي إلى إعادة تصميم المشروع أو زيادة تكاليفه للامتثال للمعايير الجديدة.

- تغيرات المناخ: الظواهر الجوية المتطرفة التي تتجاوز التوقعات، مثل موجات الحر الشديدة التي تؤثر على كفاءة العمال أو تشغيل المعدات.

هـ. المخاطر القانونية (Legal Risks)

تشمل المخاطر القانونية التحديات المتعلقة بالالتزامات، العقود، والامتثال للقوانين واللوائح. هذه المخاطر يمكن أن تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة أو حتى وقف المشروع.

- الالتزامات القانونية: قضايا مثل عدم الامتثال للقوانين المحلية أو الدولية المتعلقة بالعمل، السلامة، حماية البيانات، أو حقوق المستهلك.

- قضايا الملكية الفكرية: نزاعات حول براءات الاختراع، حقوق النشر، أو العلامات التجارية المتعلقة بمخرجات المشروع أو التقنيات المستخدمة فيه.

- العقود: مثل الخلافات على شروط العقود مع الموردين، العملاء، أو الشركاء، مما قد يؤدي إلى دعاوى قضائية مكلفة أو تأخيرات في التنفيذ.

- التغييرات التشريعية: إصدار قوانين أو لوائح جديدة بعد بدء المشروع قد تجعله غير متوافق أو تتطلب تعديلات باهظة التكلفة.

و. المخاطر الاجتماعية والسياسية (Social & Political Risks)

تشمل المخاطر الاجتماعية والسياسية التغيرات الخارجية التي قد تؤثر على المشروع من الناحية المجتمعية أو الحكومية. تتسم هذه المخاطر غالبًا بعدم القدرة على التنبؤ بها وتأثيرها الواسع.

- تغيير القوانين والتشريعات: قوانين جديدة أو تعديلات تنظيمية قد تؤثر على عمليات المشروع أو جدواه الاقتصادية، خاصة في المشاريع الدولية.

- عدم استقرار سياسي: مثل الحروب، الاضطرابات المدنية، التغيرات الحكومية المفاجئة التي قد تؤثر على بيئة العمل أو الأمن، أو حتى تؤدي إلى مصادرة الأصول.

- تغيّر مواقف العملاء أو المجتمع: تغير في تفضيلات العملاء، حملات مقاطعة، أو معارضة مجتمعية للمشروع (مثل اعتراض السكان على مشروع تطوير عقاري أو صناعي بسبب تأثيره البيئي).

- مخاطر السمعة: الأحداث التي قد تضر بسمعة الشركة أو المشروع في نظر الجمهور، مما يؤثر على قبول المنتج أو الخدمة، ويؤدي إلى خسائر مالية.

- الإضرابات العمالية: توقف العمل بسبب إضرابات عمالية قد تؤثر بشكل كبير على الجدول الزمني وتكاليف المشروع.

4. أدوات وتقنيات تحليل المخاطر: مفاتيح التقييم الفعال

تُعد أدوات وتقنيات تحليل المخاطر من الأساليب الأساسية لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة في المشاريع. تساعد هذه الأدوات في اتخاذ قرارات مستنيرة ومعالجة المخاطر بشكل فعّال، مما يعزز من فرص نجاح المشروع ويدعم مدير المشروع في دوره.

أ. مصفوفة تقييم المخاطر (Risk Assessment Matrix)

تُعد مصفوفة تقييم المخاطر أداة بصرية قوية تستخدم لتصنيف المخاطر وتحديد أولوياتها بناءً على عاملين رئيسيين:

- الاحتمالية (Likelihood): مدى احتمالية حدوث المخاطرة (تُصنف عادة إلى منخفضة، متوسطة، عالية).

- التأثير (Impact): مدى تأثير المخاطرة على أهداف المشروع في حال وقوعها (يُصنف إلى منخفض، متوسط، مرتفع).

من خلال الجمع بين الاحتمالية والتأثير، يمكن للمديرين تحديد مستوى خطورة كل مخاطرة (مثال: مخاطرة ذات احتمالية عالية وتأثير مرتفع تتطلب اهتمامًا فوريًا). تُسهل هذه المصفوفة تحديد أولويات المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجيات المخاطر المناسبة.

مثال: إذا كانت مخاطرة "تأخر المورد الرئيسي" لديها احتمالية "عالية" وتأثير "مرتفع" على الجدول الزمني، فإنها ستظهر في أعلى جزء من المصفوفة وتتطلب خطة استجابة عاجلة. بينما مخاطرة "تغير طفيف في متطلبات العميل" ذات احتمالية "متوسطة" وتأثير "منخفض" قد يتم التعامل معها بمرونة أكبر.

ب. تحليل SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

تحليل SWOT هو أداة استراتيجية شاملة لتحديد وتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على المشروع. على الرغم من أنه ليس أداة مخصصة لتحليل المخاطر بشكل بحت، إلا أنه يوفر نظرة عامة قيمة للمخاطر والفرص المحتملة:

- نقاط القوة (Strengths): العوامل الداخلية الإيجابية التي تمنح المشروع ميزة (مثل فريق ذو خبرة عالية، موارد مالية قوية، أو تقنيات متقدمة).

- نقاط الضعف (Weaknesses): العوامل الداخلية السلبية التي قد تعيق المشروع (مثل نقص في الموارد، ضعف في البنية التحتية، أو ضعف الاتصال).

- الفرص (Opportunities): العوامل الخارجية الإيجابية التي يمكن استغلالها لتعزيز المشروع (مثل سوق جديد واعد، تقنيات ناشئة، أو دعم حكومي).

- التهديدات (Threats): التحديات الخارجية السلبية التي قد تؤثر سلبًا على المشروع (مثل دخول منافس جديد، تغيرات في القوانين، أو تدهور اقتصادي).

يُستخدم تحليل SWOT لتقييم البيئة الداخلية والخارجية للمشروع وتحديد المخاطر والفرص بشكل استراتيجي، مما يساعد في وضع خطط استباقية.

ج. تقنية شجرة القرار (Decision Tree Analysis)

تساعد شجرة القرار في تحليل الخيارات المختلفة وإيجاد الحلول المثلى في حالات عدم اليقين، خاصة عندما تتضمن القرارات نتائج متعددة ومحتملة. يتم ذلك من خلال:

- رسم شجرة: تمثل فيها كل نقطة قرار خيارًا، وكل فرع يمثل نتيجة محتملة.

- تقييم كل خيار: يتم تقدير الاحتمالية والتأثير المالي لكل نتيجة، مما يسمح بحساب القيمة المتوقعة لكل مسار قرار.

تُعد هذه التقنية مفيدة في اتخاذ قرارات معقدة تحت المخاطر، مثل اختيار بين تقنيتين مختلفتين لتطوير المنتج، حيث يمكن تقدير المخاطر المالية والفنية لكل خيار.

د. تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)

تحليل الحساسية هو تقنية تُستخدم لتحديد مدى تأثير التغيرات في متغير واحد على نتائج المشروع، مع الحفاظ على بقية المتغيرات ثابتة. هذا يساعد في تحديد أي من المخاطر لديه أكبر تأثير محتمل على المشروع.

مثال: في مشروع تطوير عقاري، يمكن استخدام تحليل الحساسية لمعرفة كيف ستؤثر زيادة 10% في أسعار مواد البناء على الربحية الإجمالية للمشروع، أو كيف سيؤثر تأخير شهر واحد في الجدول الزمني على التكاليف. من خلال هذا التحليل، يمكن لمدير المشروع تحديد المخاطر الأكثر حساسية وتركيز جهود التخفيف عليها.

هـ. سجل المخاطر (Risk Register)

سجل المخاطر هو وثيقة حية وشاملة تُستخدم لتسجيل وتتبع جميع المخاطر المحددة في المشروع. يتضمن السجل عادةً المعلومات التالية لكل مخاطرة:

- وصف المخاطرة: تحديد واضح لطبيعة المخاطرة.

- الاحتمالية والتأثير: تقييم لكل منهما.

- الاستجابة المخطط لها: الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع المخاطرة.

- مالك المخاطرة: الشخص أو القسم المسؤول عن متابعة المخاطرة.

- الحالة: هل المخاطرة مفتوحة، مغلقة، أو تحت المراقبة.

يُعد سجل المخاطر أداة مركزية لـإدارة المخاطر، حيث يوفر نظرة عامة مستمرة على حالة المخاطر في المشروع ويساعد في التواصل الفعال مع الفريق وأصحاب المصلحة.

5. استراتيجيات التعامل مع المخاطر: تخفيف، قبول، تحويل، تجنب

بعد تحديد وتحليل المخاطر المحتملة، تأتي مرحلة وضع استراتيجيات التعامل مع المخاطر. هذه الاستراتيجيات تمثل الخطوات العملية التي يتخذها مدير المشروع والفريق لتقليل التأثير السلبي للتهديدات وتعظيم فرص الأحداث الإيجابية. هناك أربع استراتيجيات رئيسية للتعامل مع المخاطر السلبية:

أ. التخفيف (Mitigation)

تعتبر استراتيجية التخفيف الأكثر شيوعًا وتهدف إلى تقليل احتمالية حدوث المخاطرة أو تقليل تأثيرها في حال وقوعها. تتضمن هذه الاستراتيجية اتخاذ إجراءات استباقية قبل أن تتحقق المخاطرة.

- أمثلة:

- تدريب الفريق: إذا كانت هناك مخاطرة تتعلق بنقص المهارات، يمكن التخفيف من خلال تدريب الفريق على المهارات المطلوبة.

- أنظمة النسخ الاحتياطي: لتقليل تأثير فشل النظام، يمكن إنشاء أنظمة نسخ احتياطي واستعادة البيانات.

- استخدام تقنيات مثبتة: في المشاريع التقنية، استخدام تقنيات مجربة بدلًا من التقنيات الجديدة وغير المستقرة يقلل من المخاطر الفنية.

- زيادة المراقبة والجودة: لتقليل مخاطر الأخطاء في الإنتاج، يمكن زيادة عدد نقاط الفحص والمراقبة.

نصيحة: ابدأ دائمًا بالتفكير في استراتيجيات التخفيف، فهي توفر الحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل عن طريق منع المشكلات قبل حدوثها أو تقليل أضرارها.

ب. القبول (Acceptance)

تُطبق استراتيجية القبول عندما يكون تأثير المخاطرة منخفضًا جدًا، أو عندما تكون تكلفة التعامل معها (التخفيف، التحويل، التجنب) أكبر من الفائدة المرجوة. هناك نوعان من القبول:

- القبول السلبي (Passive Acceptance): عدم اتخاذ أي إجراء استباقي، والتعامل مع المخاطرة في حال وقوعها (مثل تخصيص ميزانية للطوارئ).

- القبول الإيجابي (Active Acceptance): وضع خطة طوارئ (Contingency Plan) للتعامل مع المخاطرة إذا حدثت.

- أمثلة:

- صندوق الطوارئ: تخصيص مبلغ معين في الميزانية للتعامل مع مخاطر مالية صغيرة غير متوقعة.

- خطة بديلة: وجود خطة بديلة لمورد ثانوي في حال تعطل المورد الرئيسي، دون اتخاذ إجراءات مسبقة لمنع تعطل المورد الرئيسي.

ج. التحويل (Transfer)

تهدف استراتيجية التحويل إلى نقل عبء المخاطرة وتأثيرها إلى طرف ثالث. هذه الاستراتيجية لا تقضي على المخاطرة، بل تنقل المسؤولية عنها.

- أمثلة:

- التأمين: شراء بوليصة تأمين ضد المخاطر المالية أو البيئية (مثل تأمين المشروع ضد الكوارث الطبيعية أو حوادث البناء).

- التعاقد من الباطن (Outsourcing): إسناد مهام معينة لمقاولين خارجيين، مما ينقل إليهم المخاطر الفنية أو التشغيلية المرتبطة بهذه المهام.

- الضمانات والعقود: استخدام عقود تضمن جودة الموردين أو تفرض عليهم غرامات في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني، مما يحول مخاطر التوريد إليهم.

د. التجنب (Avoidance)

استراتيجية التجنب هي الأكثر جذرية، وتهدف إلى إزالة المخاطرة تمامًا من المشروع. يتطلب هذا غالبًا تغيير خطة المشروع أو نطاقه.

- أمثلة:

- تغيير نطاق المشروع: إذا كان هناك خطر كبير مرتبط بتقنية معينة، يمكن تجنب المخاطرة عن طريق عدم استخدام تلك التقنية أو إزالة الجزء الذي يعتمد عليها من المشروع.

- تغيير الموردين: إذا كان مورد معين يمثل مخاطرة عالية في التسليم، يمكن تجنب هذه المخاطرة بالبحث عن مورد بديل أكثر موثوقية.

- تعديل الجدول الزمني: تجنب العمل في موسم معين (مثل موسم الأعاصير) لتجنب المخاطر البيئية.

- رفض المشروع: في بعض الحالات القصوى، إذا كانت المخاطر عالية جدًا ولا يمكن التعامل معها بفعالية، قد يكون تجنب المشروع بالكامل هو الحل الأمثل.

يتطلب اختيار الاستراتيجية المناسبة فهمًا عميقًا للمخاطرة، تحليلًا لتكاليف وفوائد كل استراتيجية، وتقديرًا لمستوى المخاطرة المقبول للمنظمة.

6. أفضل الممارسات والأدوات المساعدة في إدارة المخاطر

لتحقيق إدارة مخاطر فعالة تضمن نجاح المشروع، لا يكفي فقط فهم أنواع المخاطر واستراتيجيات التعامل معها، بل يتطلب الأمر أيضًا تبني أفضل الممارسات واستخدام الأدوات المناسبة التي تسهل هذه العملية وتجعلها جزءًا لا يتجزأ من دورة حياة المشروع.

أ. أفضل الممارسات في إدارة المخاطر

- إشراك جميع أصحاب المصلحة: يجب أن تشمل عملية تحديد وتحليل المخاطر جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من فريق المشروع إلى الإدارة العليا والعملاء والموردين. كل منهم لديه منظور فريد يمكن أن يكشف عن مخاطر لم تُلاحظ.

- التحديد المبكر للمخاطر: كلما تم تحديد المخاطر مبكرًا في دورة حياة المشروع، كلما كان من الأسهل والأقل تكلفة التعامل معها. اكتشاف المخاطرة في المراحل الأولى يتيح مزيدًا من الوقت والمرونة لتطوير استراتيجيات التخفيف.

- المراقبة والتحديث المستمر لسجل المخاطر: سجل المخاطر ليس وثيقة تُكتب لمرة واحدة ثم تُنسى. يجب مراجعته وتحديثه بانتظام لمراقبة المخاطر الموجودة وإضافة أي مخاطر جديدة تظهر.

- التواصل الفعال حول المخاطر: يجب أن تكون هناك قنوات واضحة وفعالة للتواصل حول المخاطر مع جميع الأطراف المعنية. الشفافية تضمن أن الجميع على دراية بالتحديات المحتملة وكيفية التعامل معها.

- تطوير خطط الطوارئ والخطط البديلة: لكل مخاطرة عالية التأثير والاحتمالية، يجب وضع خطة طوارئ (Contingency Plan) تحدد الإجراءات التي ستُتخذ في حال وقوعها، بالإضافة إلى خطط بديلة للمسارات الحرجة.

- التعلم من التجارب السابقة: بعد انتهاء كل مشروع، يجب إجراء تحليل لما تم تعلمه (Lessons Learned) فيما يتعلق بإدارة المخاطر. هذا يساعد في تحسين العمليات المستقبلية وبناء قاعدة معرفية للمؤسسة.

ب. أدوات برمجية مساعدة في إدارة المخاطر

هناك العديد من الأدوات البرمجية التي يمكن أن تساعد في تبسيط وأتمتة جوانب مختلفة من إدارة المخاطر، مما يعزز من كفاءة العملية ودقتها:

- برامج إدارة المشاريع (Project Management Software): مثل Trello، Asana، Monday.com، و Jira. توفر هذه الأدوات غالبًا ميزات لتتبع المهام وتخصيصها، مما يساعد بشكل غير مباشر في مراقبة المخاطر المتعلقة بالجداول الزمنية والموارد. بعضها يحتوي على وحدات مخصصة لسجل المخاطر.

- أدوات تحليل المخاطر المتخصصة: توجد برامج مصممة خصيصًا لتحليل المخاطر الكمي والنوعي، مثل برامج المحاكاة (مثل Monte Carlo Simulation) التي تساعد في تقدير احتمالات النتائج المختلفة للمشروع بناءً على المخاطر المحددة.

- برامج الجداول البيانية (Spreadsheet Software): مثل Microsoft Excel أو Google Sheets. على الرغم من بساطتها، إلا أنها فعالة جدًا لإنشاء سجل المخاطر ومصفوفة تقييم المخاطر وتتبعها يدوياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- أدوات التعاون (Collaboration Tools): مثل Slack أو Microsoft Teams، التي تسهل التواصل الفوري وتبادل المعلومات حول المخاطر بين أعضاء الفريق.

إن استخدام هذه الأدوات جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات يضمن وجود نظام قوي لـإدارة المخاطر، مما يعزز من قدرة مدير المشروع على التنبؤ بالمشكلات والاستجابة لها بفعالية، وبالتالي تحقيق نجاح المشروع.

خاتمة: نحو نجاح مشروع مستدام من خلال إدارة المخاطر

تُعد إدارة المخاطر في المشاريع ركيزة أساسية لتحقيق النجاح المستدام في بيئة الأعمال المعقدة والمتغيرة. إنها ليست مجرد خطوة إجرائية، بل هي عملية تفكير استباقي تمكّن مديري المشاريع والفرق من تحديد أنواع المخاطر المحتملة، سواء كانت فنية، مالية، تنظيمية، بيئية، قانونية، أو اجتماعية وسياسية. من خلال تحليل المخاطر باستخدام أدوات فعالة مثل مصفوفة تقييم المخاطر وتحليل SWOT وتقنية شجرة القرار، يمكن للمنظمات فهم الأبعاد الكاملة للتحديات التي قد تواجهها.

إن تبني استراتيجيات التعامل مع المخاطر الصحيحة، سواء كان ذلك بـالتخفيف من حدتها، أو قبولها بذكاء، أو تحويلها إلى أطراف أخرى، أو حتى تجنبها بالكامل، يضمن أن المشروع يسير على المسار الصحيح بأقل قدر من العقبات. تذكر دائمًا أن سجل المخاطر يجب أن يكون رفيقك الدائم، وأن التواصل الفعال والمراقبة المستمرة هما مفتاحان لـإدارة المخاطر بنجاح.

في الختام، إن الاستثمار في تطوير ثقافة قوية لـإدارة المخاطر داخل مؤسستك ليس فقط يحمي مشاريعك من الفشل، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، ويزيد من ثقة أصحاب المصلحة، ويضعك في طليعة المنافسة. ابدأ اليوم بتطبيق هذه المبادئ لضمان مستقبل مشرق لمشاريعك.

الأسئلة الشائعة (FAQ) حول المخاطر في إدارة المشاريع

تشمل أنواع المخاطر الرئيسية في إدارة المشاريع: المخاطر الفنية (مثل الأخطاء في التصميم أو مشكلات التكنولوجيا)، المخاطر المالية (مثل تجاوز الميزانية أو عدم كفاية التمويل)، المخاطر التنظيمية (مثل ضعف التنسيق أو نقص الموارد البشرية)، المخاطر البيئية (مثل الكوارث الطبيعية)، والمخاطر القانونية والاجتماعية والسياسية.

تُعد إدارة المخاطر حجر الزاوية لأنها تمكّن فريق المشروع من توقع العقبات والاستعداد لها بشكل استباقي. هذا يقلل من تأثير الأحداث السلبية، يعزز كفاءة استخدام الموارد والوقت، ويزيد بشكل كبير من فرص تحقيق أهداف المشروع ضمن النطاق المحدد، مما يجنب تجاوز الميزانية أو تأخر التسليم أو حتى الفشل الكامل. كما تساعد في اكتشاف الفرص الإيجابية واستغلالها لنمو المشروع.

في إدارة المشاريع، تشير «المخاطر» إلى الأحداث أو الظروف غير المؤكدة التي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على أهداف المشروع، أي أنها تشمل التهديدات والفرص. أما «التهديدات» فهي بشكل خاص المخاطر ذات التأثير السلبي المحتمل. إدارة المخاطر الشاملة تتضمن التعامل مع كليهما: الحد من التهديدات وتعظيم الفرص.

تتضمن الأدوات الشائعة لـتحليل المخاطر: مصفوفة تقييم المخاطر (لتصنيف المخاطر حسب الاحتمالية والتأثير)، تحليل SWOT (لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)، تقنية شجرة القرار (لتحليل الخيارات واتخاذ القرارات في حالات عدم اليقين)، وتحليل الحساسية (لفهم مدى تأثر نتائج المشروع بتغير العوامل المختلفة). يساهم سجل المخاطر في توثيق وتتبع هذه التحليلات.

أهم استراتيجيات التعامل مع المخاطر السلبية هي:

- التخفيف (Mitigation): تقليل احتمالية حدوث المخاطرة أو تأثيرها (مثل تدريب الفريق).

- القبول (Acceptance): قبول المخاطرة والتعامل مع عواقبها إن حدثت، مع وجود خطة طوارئ (مثل تخصيص ميزانية للطوارئ).

- التحويل (Transfer): نقل عبء المخاطرة إلى طرف ثالث (مثل شراء بوليصة تأمين أو التعاقد من الباطن).

- التجنب (Avoidance): تغيير خطة المشروع أو نطاقه للقضاء على المخاطرة تمامًا (مثل عدم استخدام تقنية معينة).

💬 شاركنا رأيك أو استفسارك في التعليقات أدناه. مساهمتك تهمنا وتثري النقاش! 👇